01個人身份信息保護是企業面臨的重大問題

2017年,美國三大征信機構之一的艾克飛(Equifax)遭到黑客攻擊,導致1.47億用戶的個人信息泄露,有不法之徒趁機利用他人的信用卡記錄開辦信用卡,然后刷卡不還錢,這對整個美國社會的信用體系造成了巨大的危害。結果是經過近兩年的調查、扯皮、訴訟后,Equifax與美國聯邦貿易委員會終于在2019年7月份達成和解,同意拿出最高4.25億美元用以賠償受影響用戶。互聯網泄露用戶隱私數據的事件不勝枚舉。用戶隱私數據泄露不但影響個人,還會讓企業面臨巨額罰款,甚至擴大到社會層面。

不論是出于主動(Facebook授權劍橋分析公司訪問5000萬用戶的個人信息)還是被動(艾克飛遭黑客攻擊泄露1.47億用戶個人信息),包括數據處理權、知情權、數據安全承諾、被遺忘權在內的用戶權利都被剝奪得一干二凈。在歐盟GDPR法律和各國的數據保護法陸續出臺之后,很多企業和機構再去收集和保存個人隱私數據時就必須謹慎行事,否則面臨的將是巨額的罰款。

當一件事情具備高風險,例如:受罰。按照人類厭惡風險的天性,通常會采取規避的手段。規避風險意味著如果預期收益明顯低于風險帶來的損害,寧可不做這件事。在企業或機構收集和保存用戶隱私數據的情境中,并非每個企業或機構都要對用戶進行精心畫像,對于這部分而言,不去收集和保存用戶隱私數據是明智的。不過,對于必要的信息,如監管要求的KYC流程,企業責無旁貸,這時可以通過第三方KYC機構完成,以一種移交責任的方式擺脫潛在的風險。當然,對于其它一些企業或機構,精準的用戶畫像是它們的商業模式的基礎,如金融和保險機構,此時收集和保存用戶隱私數據避無可避,必須精心設計。

可是對于用戶而言,他們最迫切的需求要么是不要泄露我的隱私數據,要么至少在用作它途時,務必經過自己的同意。

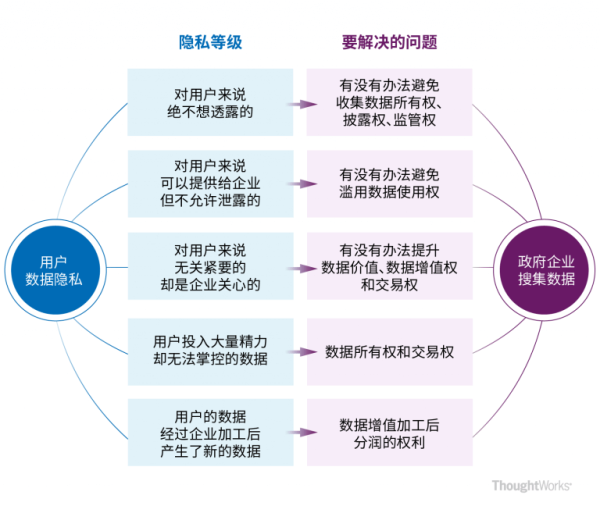

02用戶和企業之間形成了關于隱私數據的博弈

不難猜想,這儼然會演變成一場相互推諉的局面。用戶想要使用企業或機構提供的在線服務;某些企業或機構要想獲得用戶數據;用戶應允但是要求自己的隱私數據要妥善保管好;企業或機構會本能地排斥這種風險,所以要明確劃清權責邊界;用戶不明所以地接受了條款,結果出了隱私泄露問題,用戶遭受損失,于是要求賠償,企業或機構則依據條款拒絕或者承擔極為有限的責任。調查、扯皮和訴訟的場景還會不斷重復上演。

其實,我們細細分析不難發現企業或機構同用戶是在進行一場博弈。原本用戶想要免費服務,而企業或機構想要用戶數據,兩者一拍而合。現在,用戶要求自己的數據要妥善保管,企業或機構想要規避風險。用戶還要求自己的數據未經同意不得使用,而相對地,企業或機構想要減少使用用戶數據的成本,雙方因此出現了矛盾。

我們很難判斷誰對誰錯,就像邏輯上“多數人的民主”會出現悖論一樣。這個時候,權責要對等,用戶要承擔一部分保管自己數據的職責,企業和機構讓渡一些訪問數據方便性的權利,這樣才能達成穩定的平衡。

用戶和企業關于數據訴求的對比

03自主身份是博弈的均衡點

吳軍博士在《智能時代》中強調保護隱私是靠大數據長期掙錢的必要條件。他和未來學家凱文凱利在硅谷地區分別對社交網絡的用戶做過到底是在乎自己隱私還是希望獲得更多便利性的調查,結果表明用戶在心理上保持五五開,追求隱私和便利性之間的平衡,然而實際行動中,用戶還是放棄了隱私以換取便利性。各類APP和社交產品更是推波助瀾,只求便利而不顧及大家的隱私。在分析原因的時候,吳軍提出大眾不在意隱私可能是因為一來不知道技術會侵犯隱私,二來是抱著僥幸心理,三是以為隱私暴露不會對自己產生危害。然而事實上,隱私一旦暴露會很容易被損害,比如:大數據殺熟。面對這個問題,除了使用另外一種技術來修補,比較好的方式是約束對方的權利,而約束對方的權利比較好的辦法是行使權利。基于此,企業或機構第一步應該將用戶的身份控制權歸還給用戶,因為數字世界中的身份就像是打開個人寶庫的鑰匙。

按照現在互聯網的常見做法,中心化的系統都是分配了一個憑證(用戶名和密碼)給到用戶手里,鑰匙還在他們自己那里,他們可以隨意凍結或者撤銷這張憑證。交還身份控制權的做法自然會給企業或機構帶來不便。試想一下,中心化的系統中不存在用戶身份,該如何分析這個人的生理屬性如年齡等和他/她在線活動之間的關系?確實不容易,但是我們前面也分析過,這份不便是讓渡權利交換用戶主動承擔個人身份信息的代價。對于用戶而言,控制自己的身份信息確實增加了不少負擔,例如:花費心思保管身份的鑰匙,但是相應地,他們也獲得身份自由,不再受制于人,也不再擔心身份的相關信息被肆意濫用。

那么,如何讓用戶控制自己的身份?其實互聯網就身份做了多輪嘗試,以OpenIDConnect為例,它幫助我們打破了每個應用都必須重新注冊的束縛,借助它的設計,我們可以很簡單地通過一個第三方的身份提供者(IDProvider)實現登錄到其它的任何應用中,這確實在很大程度上優化了用戶體驗。比如我們熟知的微信、微博、支付寶或者Facebook第三方登錄,它們的流程設計讓用戶有了一種控制自己身份的感覺,因為每次登錄都需要用戶親自授權。雖然這是歷史疊加式演進的必然結果,可惜地是,這種做法離用戶自己真正控制身份還有一步之遙——用戶的身份還是第三方機構提供。潛在的風險是第三方身份提供者并不會對這些暴露出來的信息作出任何承諾,甚至什么樣的信息會被暴露也是由這些身份提供者決定的,對于應用或者個人而言,更細粒度的控制權無從談起。而且,這勢必會讓用戶身份信息逐步累積到少數幾個平臺上,形成數據壟斷,用戶和企業或機構并不想看到這樣的結果。所以有必要將這些身份信息分散開來。于是,自主身份(Self-sovereignIdentity)就有了用武之地。

04可驗證聲明是自主身份的實質

構成自主身份的主體是分散的身份標識系統,即去中心化身份(DIDs),它是個人在數字世界中的唯一ID,不可被除個人以外的任何人或機構撤銷。但是單是一份標識并沒有什么實際作用的,畢竟光是知道一個人的姓名對于了解這個人是不充足的,需要更多信息去描述這個人。所以另一項技術來補充,即可驗證聲明。可驗證聲明是關聯到去中心化身份上的真實個人信息,這些聲明是由可信第三方核實(驗證)過的,具有真實性和有效性。為了隱私性,我們秉持最小化數據披露原則,一份可驗證聲明可以只包含“是或否”這樣的斷言。例如,某個人想去酒吧,他并不需要將身份證上的信息全部披露給看門人,而僅僅出示包含“已滿十八周歲”斷言的可驗證聲明,看門人驗證聲明的有效性即可判斷是否放行。結合可驗證聲明,自主身份的威力才能凸顯出來。

可驗證聲明擴大了數字世界的想象空間,可以從另一種維度上組建新的網絡世界:

數字身份:可信聲明是網絡世界中的數據,在當前的互聯網中,數據是可以隨意復制的,想要頒發可信聲明,就必須解決數據所有權問題,所有權可以歸屬于人,也可以歸屬實體,而這些人和實體必須映射到網絡世界。

數據所有權:當在線下有法律意義的實體(人或者公司)在數字世界有身份后,就可以把某些數據的所有權設置為這些實體。

可驗證的數據:數據有了所有權,必然是因為有辦法驗證是誰頒發該可信聲明給誰,并且該數據是否有篡改。

隱私保護:在當下互聯網世界,數據掌握在中心化的服務中,而數據所有權的要求必然使數據掌握在所有者手中,這樣就具有更好的隱私保護。

可信網絡:當網絡的參與者都是具有數字身份,并且攜帶可信聲明的數字人的時候,網絡世界將不同于現在充斥著無主信息的互聯網,而是可信網絡。

05總結

用戶和企業對于數據的控制權爭奪戰正在悄無聲息地進行。對于用戶,要隱私還有要方便已經成為要思考的課題;而對于企業,權責對等的要求也日益迫切。這場博弈的均衡點最有可能是基于區塊鏈的自主身份。